|

ダム工学会活性化推進小委員会 東北地区委員

東北ブロックでは、10月30日に令和6年度ダム工学会東北地区現場研修会を、現在、宮城県が仙台市に隣接する名取市に建設中の川内沢ダムと昨年度土木遺産に認定された宮城県の大倉ダムにおいて開催しました。

川内沢ダムは、仙台に非常に近い場所で建設されるダムで、今年度、7月に初打設が行われ、ダム堤体が姿を現し始めた工事現場でした。さらに、大倉ダムは非常に珍しいダブルアーチ構造で、仙台近郊に位置し、川内沢ダムと同じ宮城県管理ということもあり、この2か所の見学を企画しました。

当日出発時は小雨が降る天候でしたが、見学会開始とともに天候も回復しました。また、両ダムを管理される宮城県の方々、川内沢ダム本体工事に携わるJV様の円滑なアテンドのもと、問題なく現地見学を行うことができました。

JR仙台駅東口で集合し、バスにて約40分で川内沢ダム建設現場に到着しました。現地見学に先立ち、本体工事を請け負う西松JV様の事務所にて、宮城県土木部仙台地方ダム総合事務所の寺嶋さまと遠藤さまによるダム事業の全体説明、西松JVの小野所長による動画を交えた工事概要説明を受けました。「見せるダム事業」を掲げていることもあり、工事説明にも動画、3Dモデリングなどの要素を取り入れ、最終形をイメージしやすいわかりやすい説明を受けることができました。

その後、現地見学では西松JVの若手のホープ俵谷さんのアテンドの元、インフォメーションセンター、展望台、コンクリート製造設備ヤード、堤体、クレーンヤードを見学させていただきました。本体工事現場の隅々まで見学させていただき、まさに「見せるダム建設」をチームで作り上げていることに感動しました。

その後事務所に戻り、質疑回答ののち、昼食をとらせていただきました。昼食は、宮城県が認定した川内沢ダムのダムカレーのほか、西松JV様と近隣に立地する宮城県農業高等学校とのコラボで生み出したダムカレーパンをいただきました。ダムカレーパンには、現地に生息するホタルも表現されており、地域に根付いた現場運営がなされていることが大いに感じ取れました。

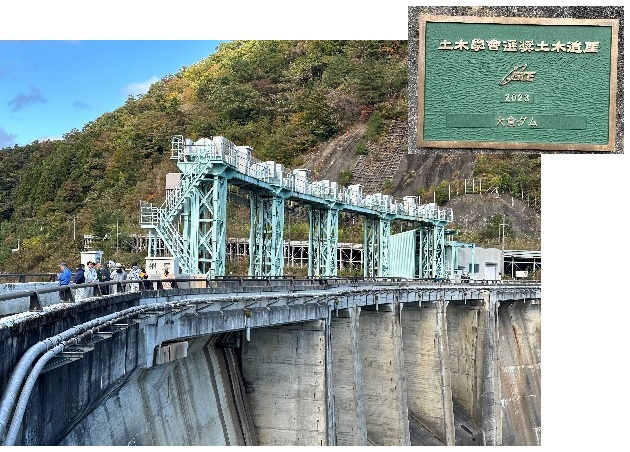

昼食後、川内沢ダムからバスにて大倉ダムに向かいました。移動から約1時間で下流広場に到着し、見学しました。当日は下流のバルブから放流を行っており、周囲には虹が出て、紅葉も始まっており、ダムが“映える”美しい景色を見ることができました。ここにて、宮城県土木部仙台地方ダム総合事務所 大倉ダム管理事務所の星様、齋藤様と合流し、両名にダムの概要と詳細構造等について説明をいただきました。下流広場では、本体を見上げ、スケールの大きさを感じると共に、このダムをたった4年で作り上げたという先人の偉業に思いを馳せつつ土木工事のダイナミックな部分も感じることができました。

また、バスに乗り、堤体上部へ向かいクレストゲート、スラストブロック上部の管理事務所跡地等を見学しました。先ほどまでいた下流広場を上部から見ると、その高低差から足がすくむ思いでした。身近で見るダムに全員が感動していました。

さらにバスに乗り、大倉ダム管理事務所へ。星様より、ダム運転における操作方法等を説明いただきました。降雨量によっては、ゲート調整が24時間2人体制で操作室につめる形で監視・管理するそうで、ダム下流部の災害を防止するための大いなる使命感が伝わってまいりました。

今回の見学会では、将来を担う3名の学生の参加がありましたが、その中の2名からいただいた感想文を本報文の最後に掲載します。

全参加者は、例年よりすこし少ない18名の参加でした。無事終了することができたことは何よりでした。毎年参加いただいている方からは、「今年は大当たりでした!」とお褒めのお言葉もいただき、運営側としても満足な見学会となりました。

開催にあたりましては、宮城県の仙台地方ダム総合事務所および西松・奥田・グリーン企画特定建設工事共同企業体の皆様には、ご多忙のなか、説明や案内など多大なご協力とご配慮をいただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

<令和6年度 東北地区現場研修会 概要>

1.開催日:令和6年10月30日(水) (日帰り)

2.場所: 宮城県 川内沢ダム本体工事

(宮城県名取市)

宮城県 大倉ダム

(宮城県仙台市)

3.参加人数:18名

| 所属 |

大学関係(学生) |

電気事業者 |

建設

会社 |

コンサル

タント |

個人 |

合計 |

| 人数 |

4(3) |

0 |

4 |

8 |

2 |

18 |

4. 行程

| 時 間 |

内 容 |

| 08:00 |

【集合】 仙台駅東口貸切バス駐車場 |

08::00~08:40

(40分) |

出発・移動 |

| 08:40~ |

【宮城県 川内沢ダム工事JV事務所到着】

西松・奥田・グリーン企画特定共同企業体 |

| 08:50~09:35 |

工事概要説明および工事状況映像上映 |

| 09:45~11:05 |

川内沢ダム現場見学

左岸天端展望台~上流仮設プラント~堤体上 |

| 11:05~11:20 |

質疑応答:JV事務所 |

| 11:20~11:30 |

休憩(10分) |

| 11:30~12:30 |

(昼食):JV事務所にて |

| 12:30~13:45 |

移動 |

| 13:45~ |

【宮城県 大倉ダム】 |

| 13:45~15:45 |

現場見学

下流広場~堤体上部~大倉ダム管理事務所 |

15:45~16:45

(1時間00分) |

移動:仙台駅へ |

|

(研修時間) |

5.開催者 :一般社団法人ダム工学会 主催

公益社団法人土木学会岩盤力学委員会 共催

6.継続教育(CPD):4.5単位(認定番号JSCE24-0979)

7.写真

|

|

| 川内沢)西松JV様事務所での工事説明 |

川内沢)左岸展望台より |

|

|

| 川内沢)コンクリート製造設備ヤード |

川内沢)堤体打設箇所集合写真 |

|

|

| 川内沢)ダムカレーとダムカレーパン |

大倉)堤体工事の展望台にて |

|

|

| 大倉)堤体上部にて(クレストゲート |

大倉)一般展望台にて(集合写真) |

8.参加者による感想文

●東北大学 大学院 赤坂翼

川内沢ダム本体工事では,現場の仮設備ヤードやコンクリートの打設に向けて実施されている工事,法面の保護工,川内沢川の一次転流工などを見学させていただきました。私自身はセメント材料の研究をしているため,コンクリート製造設備で骨材の管理やバッチャープラントを見学させていただけたのは興味深い体験でした。また,コンクリートの打ち継ぎに向けて,法面に吹き付けられたモルタルをはがし掘削を行う様子やコンクリート表面のレイタンスを削り取る工事などを拝見できたのは貴重な経験でした。各工事に使用されている機械の種類は豊富で規模も大きく,詳細な説明を聞けたことは大学では学びきれない内容ばかりでとても有意義でした。

大倉ダムでは,左岸側のアーチにある放流部やダム天端部分,事務所にあるダムの制御システムなどを見学させていただきました。日本で唯一の二連のアーチダムであり,自然豊かな周りの景観と相性が良い印象を受けました。加えて,間近で放流部を見て、大倉ダムが制御している水量を実感しました。近年の異常気象により発生する河川の氾濫被害を抑制することに加え,農業および工業地帯への水の供給,発電など大倉ダムでは宮城県の社会基盤を支える機能が多くあることを学びました。

ダム工学会東北地区現場研修会において,川内沢ダム本体工事および大倉ダムの見学に参加させていただきありがとうございました。今回の研修会では,実際に現場に行かなければ得ることない知見を学ぶことができました。

●東北大学 藤澤夏子

今回の川内沢ダムと大倉ダムの見学は、通常では見られない場所まで立ち入ることができ、貴重な体験となりました。特に、川内沢ダムの現場では建設途中の様子を見ることができ、ダムが完成に向けて形作られていく迫力を実感しました。事前にダムの設計や工事手法について学んでいたものの、実際の現場で働く作業員の姿や進捗状況の説明を受けることで、講義では得られないリアルな理解が深まりました。また、地形や環境に合わせた柔軟な設計や工事工程の工夫、作業効率を上げる様々なアイデアにも感心しました。

大倉ダムは日本で唯一のダブルアーチ構造を持つダムで、その壮大さに圧倒されました。放水を間近で見たことも印象深く、勢いよく水が流れ出す様子はまさに圧巻でした。また、管理事務所での見学を通じて、気象情報や貯水量など様々なデータをもとにダムの運用が細かく制御されていることを学びました。コンピューター技術だけでなく、現場の担当者の知識と技量がダムの安全な運用を支えていると実感し、日々の暮らしの裏側にこうしたプロフェッショナルの支えがあることを強く感じました。

無人運転による遠隔管理が、建設業界の人手不足の緩和に貢献するだけでなく、品質の安定性と効率向上にも寄与していることが分かりました。

最後に、見学の機会を提供してくださり、詳細な説明や案内をしてくださった関係者の皆様に心より感謝申し上げます。今後も建設技術に対する興味を深め学び続けます。

開催報告PDFダウンロード

|